新築住宅の少なさとアメリカの中古住宅文化

カリフォルニアに引っ越してきて、まず驚いたのが新築住宅の少なさです。

日本では、都市でも郊外でも至るところで新築戸建てやマンションの建設が行われていて、「新築が当たり前」という感覚がありました。ところがこちらでは、アパートを探しても築浅物件すら少なく、新築なんてほとんど見当たりません。売買の物件もほぼすべてが中古住宅。これはカルチャーショックでした。

日本と欧米の住宅流通構造の違い

少し古いデータですが、国土交通省が発表した国際比較によると:

日本の既存住宅の流通比率は、全体の14.5%

アメリカでは 81.0%

イギリスでは 85.9%

フランスは 69.8%

と、日本と欧米では中古住宅の「流通の当たり前さ」に大きな差があります。

この差は、リフォーム・リノベーション市場の成熟度にも現れています。アメリカやヨーロッパでは「古くても価値がある家」をしっかり直して、住み続けたり転売したりする文化が根付いています。

アメリカで新築住宅が増えにくい理由

「住宅在庫が足りない」と言われながらも、新築住宅がなかなか増えないのには、いくつかの要因があります。

建設費の高騰

建設業界は慢性的な人手不足で、賃金が上昇。結果として建築のスピードもダウン建築資材の価格高騰

特にパンデミック以降、木材や鉄、コンクリートといった資材の価格が上昇土地価格の上昇

都市部や人気エリアではそもそもの土地代や開発コストが高く手が出しづらい住宅ローン金利の上昇

金利が高く価格の高い新築住宅への需要が低い建築業者が高価格帯に集中

多くのビルダーが採算の合いやすい高価格で価格保護のあるセグメントに注力。結果として初めての購入者向け(エントリーレベル)の新築住宅がほぼ出てこない

1928年築の家と新聞紙

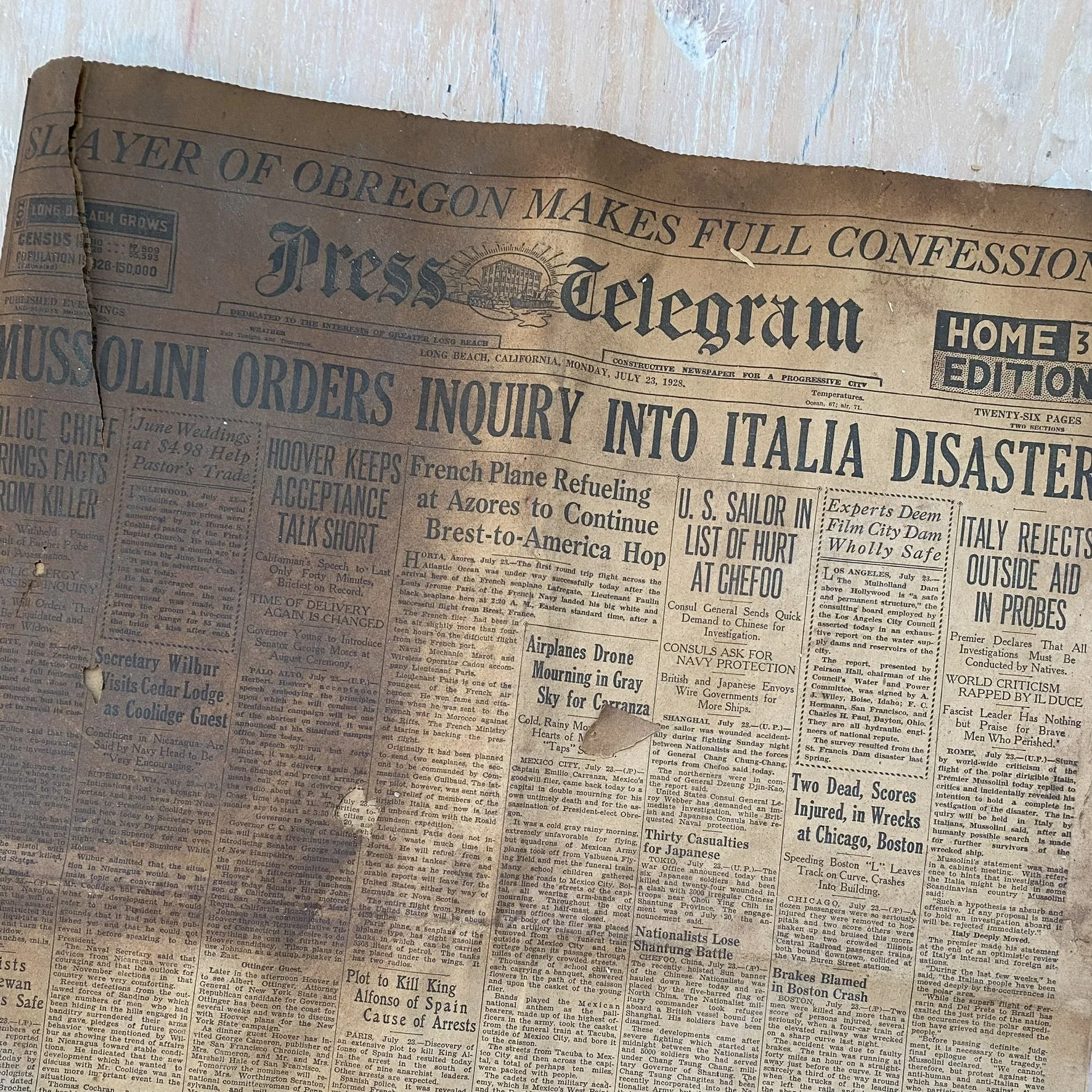

ちなみに、私自身が数年前にリフォームしたロングビーチの家も、なんと1928年築!キッチンを取り壊した時には、当時の新聞紙が壁の中から出てきて、思わず手が止まりました。アメリカの住宅って、本当に長く使われているんだなと実感した瞬間でした。

実際にキッチンのタイル下から出てきた1928年7月28日付のロングビーチの地元紙 Press Telegram

アメリカの「家=資産」文化

アメリカでは、DIY文化やメンテナンス意識が強く、築年数が経っていても手入れ次第で住宅価値を保てる、あるいは上げられるという考え方が一般的です。

そして、そうやって価値を保った家は、転売時に利益を生む「資産」として活用できます。

ただし、当然ながら家を高く売れたとしても、次の家も同じくらい高いというジレンマもあります。これはアメリカでも「あるある」な悩みですね。

日本の中古住宅市場も変わり始めている

一方、日本ではこれまで、中古住宅(特に戸建て)の価値は築20〜25年でほぼゼロとみなされることが多くありました。ですが最近では、

住宅診断(インスペクション)制度の導入

リノベーション市場の拡大

長期優良住宅制度の推進

などにより、「中古でも価値がある家」という考え方が少しずつ浸透し始めています。

二つの国の住宅観を比較して

こうして見ると、日本とアメリカでは住宅に対する考え方や制度が大きく違っていて、それぞれにメリット・デメリットがあり、「住宅との付き合い方」がいかに違うかを日々感じています。これから家を売買しようとしている方、日本から移住を考えている方にも、少しでも参考になれば嬉しいです。